12月4日晚,博物馆报告厅,校史宣讲团大学生自编自导自演的情景剧《大地之子:侯光炯》再次上演。中国土壤学奠基人、中国科学院院士侯光炯教授已经病逝25年,每年学校都有纪念活动。今年,作为建党百年系列活动之一,这部情景剧第四次上演。

侯光炯,1905年出生在江苏省金山县(今属上海市)一个中医家庭。1919年,考入江苏南通甲种农业学校,1928年毕业于国立北平大学(北京大学)农学院农化系,1955年当选为中国科学院院士,曾任原西南农大教授、博士生导师、名誉校长。他毕生致力于创建和发展土壤科学理论,开创了自然免耕理论和技术研究的先河,古稀之年还到农村蹲点研究10余年,被人们誉为“大地之子”。

情景剧情节全部来自侯光炯院士的真实人生经历,主要包括他早年考入江苏南通甲种农业学校、考入北京大学后在郊外农村考察发现饿殍遍野更加坚定农业救国理想、担任土壤调查员野外考察亲眼目睹地方官吏欺压百姓、第一次出席第三次国际土壤大会发表“水稻土”演说、新中国成立后光荣入党立志“粉身碎骨以报党”、不顾年老体弱坚持到农村蹲点、怕耽误工作即使患癌症却坚决拒绝手术、拒绝回家和女儿一起过春节等动人事迹。

情景剧还“透露”了上世纪三十年代侯光炯在野外考察时遭遇土匪抢劫的故事,当土匪夺过侯光炯沉甸甸的背包发现只是一包包土壤标本时“大失所望”。

剧中还有一个情节,侯光炯利用出席国际土壤大会机会,游历欧洲各国考察,启程回国时,已是抗日战争全面爆发,在回国游轮上,侯光炯剃光头发以明志……

虽然学生们编剧和演出都显得稚嫩,灯光、舞美、道具和情景创设都十分简单,但真实的剧情同样有很强的感染力,侯光炯院士对党、对祖国和人民的忠诚,对土壤科学的执着信仰依然令人动容,现场不少观众都流下了感动的泪水。

“土壤生万物。它忠于职守,千万年来默默地为人类奉献出粮食和其他许多财富……这种没有喧闹、不求索取,但求无私奉献的精神,时时启发我:应该怎样对待工作,对待生命。”这也是侯光炯日记中的一段话,被校方复制在校史馆的展墙上。很多诗人读了,也觉得是一段精美的散文诗。

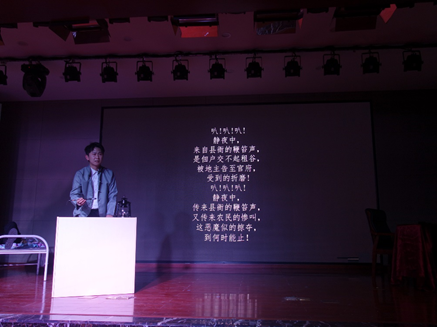

侯老本质上就是一位诗人,他把诗写在大地上。剧中写到,1932年的秋天,侯光炯在渭南农村考察时,寄宿于当地县衙,亲耳听到了因无力交租的农民遭受酷刑而发出的一阵阵惨叫。义愤填膺、痛苦难眠的侯光炯,挥笔写下了一首百余行的长诗。这也是剧中首次“晒”出侯老的诗作。

据介绍,除演出该剧外,宣讲团在此前还举办了“大地之子”宣讲会,深入多个学院宣讲,旨在传承侯光炯精神,激励大学生们像侯老那样爱国爱民,为中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。

(撰稿 关耳 摄影 张婉君、冉晏秋、陆桃)

- 附件【1csvn0nbc3s.vsb】已下载次

- 附件【h2r0pv2c3t.vsb】已下载次